【第一回】「なぜ?」に答える!Q&Aで学ぶ人工衛星!

天気予報、位置情報、通信など、さまざまなサービスを提供し私たちの生活にも密接な関りを持つ人工衛星。

しかし、実際の人工衛星がどんなものであるかは、意外と知られていないのではないでしょうか。

そこで、この記事では「人工衛星の高度」や「人工衛星の種類」、「人工衛星を見る方法」など、人工衛星についての素朴な疑問にまとめてお答えします!

Q1.人工衛星はどのくらいの高度で飛んでいますか?

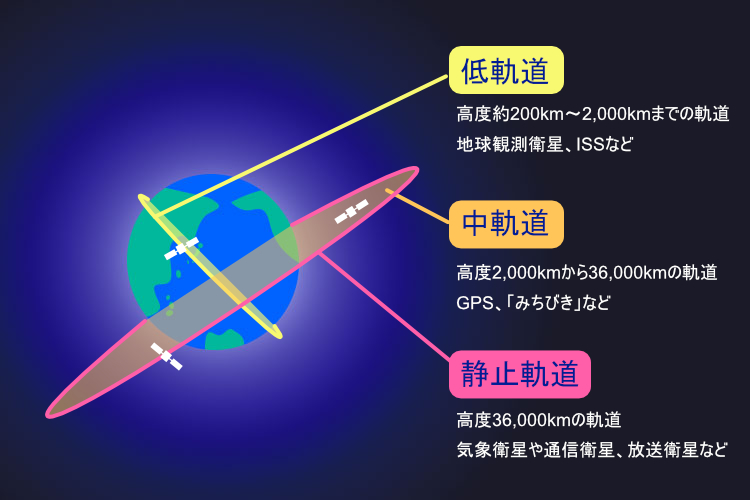

人工衛星は高度200kmから36000kmの幅広い範囲で周回を行っています。高度別に主に低軌道、中軌道、静止軌道と種類が分かれており、どの高度で周回するかは主に使用目的で決定されます。

低軌道(Low Earth Orbit、LEO)

高度約200km~2,000kmまでの軌道(衛星が周回する経路)で、約90~120分で地球を1周します。

低軌道は高い解像度で地球を観測したり、低遅延の通信に適しており、主に地球観測衛星や通信衛星コンステレーションがこの低軌道で周回しています。

また、ISS(国際宇宙ステーション)も低軌道を使用しています。高度1000~5000km付近には「ヴァン・アレン帯」と呼ばれる放射線帯があり、人体のみならずISSを含む衛星に搭載されている機器も被ばくを受けると正常に機能しなくなるなど、悪影響を及ぼす可能性があります。

このため、人が宇宙で活動する場所は高度500km以下に限られますが、この高度でも宇宙放射線への対策は不可欠であり、ISSでも放射線の対策が講じられています。さらに、「ヴァン・アレン帯」以上の高度に行く衛星や宇宙船、探索機などは、より一層放射線対策が重要になります。

中軌道(Middle Earth Orbit、MEO)

高度約2000kmから36000kmの軌道です。低軌道の衛星よりも広い範囲で地上を見る事が可能なため、GPSや準天頂衛星システム「みちびき」など、複数の衛星で広範囲をカバーする測位衛星に利用されることが多いです。

静止軌道(Geostationary Earth Orbit、GEO、地球同期軌道)

高度約36000kmの軌道です。地球1周にかかる時間が24時間と、自転とほぼ同じ速度で移動します。地上から見るとほぼ動いていないように見えるため、同じ場所に留まって観測し続ける気象衛星や、一定範囲にサービスを提供する通信衛星などによく用いられます。

ただし、軌道高度が高いほど通信に時間がかかるため、近年はSpaceX社のスターリンクなど、低軌道を利用する通信衛星もあります。

Q2.人工衛星はどのくらいの速さで地球の周りを回っているのですか?

低軌道の人工衛星は秒速約7.9kmで地球を周回します。高軌道の衛星になるほど速度が遅くなります。

強い力で投げるほど物は遠くへ飛ばすことができますが、大気のある地上では空気抵抗を受けて徐々にスピードが落ち、最終的に重力によって地上に落下します。

しかし、大気のない宇宙空間では空気抵抗もないため、初速からのスピードをほぼ落とすことなく飛び続けることが可能です。(高度約700kmまでは薄く大気があるため、低軌道の衛星は時折加速が必要になります)

また、重力によって常に地球側に落ちていく力も同時に働いているため、軌道を外れて地球から離れることも基本的にはありません。

スピードと重力のつり合いが取れたこの速度を「第一宇宙速度」と称します。打ち上げ時には、人工衛星は第一宇宙速度に達しているロケットから速度を引き継ぐ形で軌道投入が行われます。

秒速約11.2 km/sを超えると地球の重力から離脱する事が可能な「第二宇宙速度」となります。地球外に行く探査機などは第二宇宙速度以上で軌道投入が実施されます。

Q3.人工衛星が地上に落下する事はあるのでしょうか?

地球の周りを飛び続けている人工衛星が地上に落下する可能性は低いです。

しかし、機器のトラブルや衝突などによって人工衛星が制御不能に陥った時や、運用終了による再突入など、何らかの理由で「第一宇宙速度」を保てなくなった場合に人工衛星が落下する可能性はあります。

また、宇宙空間から大気圏に突入すると、大気との摩擦によって超高温に加熱される現象(断熱圧縮)が発生し、小型の人工衛星であればその時に上空でほとんどが燃え尽きます。したがって人工衛星ないしその一部が地上に落ちる事は非常に稀です。

一方で、宇宙ステーションなどサイズが大きい物の場合、再突入時に全て燃え尽きず一部残ることがあります。

再突入時に完全に燃え尽きないことが予想される時は、人がいない場所を選んで落下が実施されます。ニュージーランドとチリの中間地点である「ポイント・ネモ」と称される場所は人がいる陸地から最も離れており、これまで200機以上の人工衛星が「ポイント・ネモ」へ落下しているとされています。

しかし、人工衛星をはじめとした落下物が全て制御できている訳ではなく、燃え尽きると予想された破片などが稀に地上に到達する事があります。2024年にはISSから放出された物体の一部がアメリカの民家を直撃、天井など家屋の一部を損壊しました。

Q4.歴史上一番最初に打ち上げられた人工衛星について教えてください。

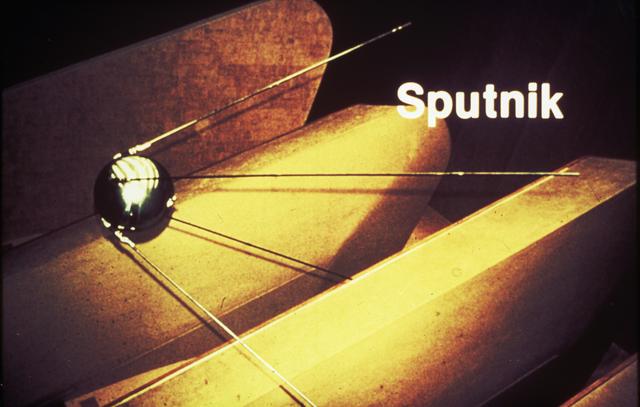

歴史初の人工衛星は、1957年10月4日に打ち上げられたソ連のスプートニク1号です。

スプートニク1号は直径が58cmの球体型の衛星で、4つの棒状の無線アンテナがついています。重量は83kgです。球体の中には電源装置が入っており、3つの銀亜鉛電池で動作していました。

「スプートニク」はロシア語で「衛星」「付随するもの」「同行者」を意味する語が由来です。

打ち上げはバイコヌール宇宙基地(カザフスタン)からR-7ロケットを利用して行われました。打ち上げ当時、アメリカとソ連間による軍事技術の競争が白熱しており、関連する宇宙開発でソ連が先行したことから、アメリカとヨーロッパなどの「西側諸国」を中心に「スプートニク・ショック」が引き起こされました。また、当時アメリカは最初の衛星にスプートニクよりさらに小型のものでの打ち上げを計画しており、スプートニクの大きさと打ち上げ能力にも衝撃があったとされています。

スプートニク1号の軌道は950km(遠地点)~230km(近地点)で、およそ96分で地球を1周しました。衛星が周回する間は無線信号が送信され、アマチュア無線でも受信が可能であったため、ラジオ局やアマチュア無線家による信号追跡も行われました。

スプートニク1号はおよそ3週間電波を発信し続けながら地球を周回し、打ち上げから92日後に大気圏突入を行って消滅しました。

Q5.人工衛星の種類を教えてください。

人工衛星に厳密な分類法は無く、機能や運用目的、さらに国などの管理者などによってさまざまな呼称や分類があります。例えばQ1で紹介した、高度の軌道別に人工衛星を分類する方法もあります。

こちらでは利用目的別に紹介します。

通信衛星

無線通信の中継ないし増幅を行い、通信サービスを提供するための衛星です。

テレビやラジオ、インターネットなどの幅広い用途で利用されており、SpaceX社のスターリンク(アメリカ)や光衛星間通信システム「LUCAS」(日本)などが通信衛星に該当します。

また、BS放送などを行う「放送衛星」も通信衛星の一種です。

測位衛星

地上における地理的な位置を測定する衛星で、データは地図のアプリやカーナビの位置情報などに活用されています。

GPS(アメリカ)やGalileo(ヨーロッパ)、みちびき(日本)が該当します。

地球観測衛星(リモートセンシング衛星)

陸地・海洋、大気の状態や生物の分布など、地球環境に関する情報を観測するための衛星です。

気象の変化や自然現象の観測、災害の監視に利用されており、「ひまわり」などの気象衛星も地球観測衛星の一種になります。

日本で近年打ち上げられたものでは、2024年7月の「だいち4号」が地球観測衛星に該当します。

科学衛星

天文学的な観測や、宇宙や地球の重力、磁気圏などの調査を行う人工衛星が「科学衛星」です。

地球観測衛星も科学衛星の一種にとされることがある他、厳密には人工衛星ではない「探査機」などが科学衛星として扱われることもあります。

地球を周回する衛星タイプの宇宙望遠鏡のほか、ヴァン・アレン帯の調査を行う探査衛星「あらせ」(日本)などが運用されています。

情報収集衛星

外交・防衛等の安全保障や、大規模災害等への対応等の危機管理のために必要な情報を収集することを目的としている衛星です。

民間の衛星と異なる通信方法を用いる、電子妨害などの攻撃対策などがされるなどの特徴があります。また、情報秘匿のため、衛星の詳細なスペックや打ち上げの日時・時刻などが非公開になることが多いです。

宇宙ステーション

軌道を周回するといった性質上、ISSなどの宇宙ステーションも「居住可能な人工衛星」として扱われることがあります。

人工衛星の種類については下記の記事でも解説を行っています。

Q6.人工衛星を見る方法はありますか?

以下のような条件がそろっていれば、人工衛星を見ることができます。

・晴天時の夕方、明け方(人工衛星に太陽光が当たるため)

・高度1000km以下の低軌道の衛星

・地上の光が少ない場所

この中で、点滅せずゆっくりと動いている光があれば人工衛星の可能性が高いです。(点滅している場合は飛行機の光です)

肉眼でも見える人工衛星はありますが、双眼鏡や望遠鏡を使うとより見つけやすくなるでしょう。

特に規模が大きい「ISS」や、数が多く数機が連なる周回(トレイン)を実施する事がある「スターリンク」などは、肉眼でも分かりやすい人工衛星です。

ISSは日本上空を通過する時間帯をJAXAが公開しています。

この他、上空にどの衛星が通過しているか調べる事ができるWebサイトやアプリなどもあります。